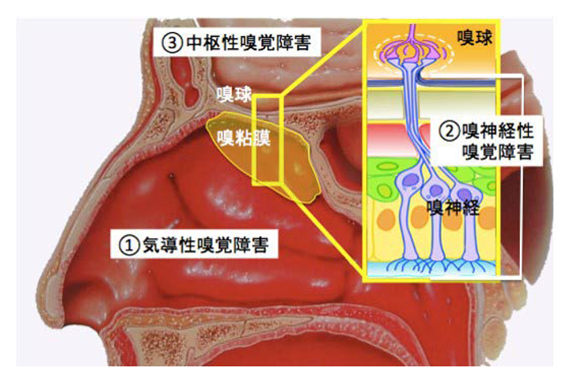

気導性嗅覚障害

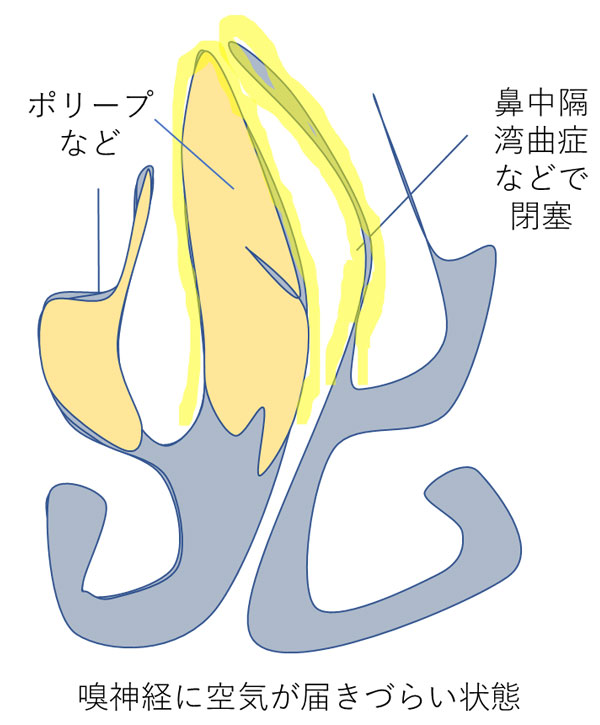

副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻中隔湾曲症などで嗅粘膜に鼻から吸った空気が届かない状態です。最も多い病態です。

嗅神経性嗅覚障害

インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)などのウィルス感染症による感冒後などに嗅粘膜の障害により、嗅覚が低下します。

中枢性嗅覚障害

脳挫傷などの外傷や、アルツハイマー型認知症、パーキンソン病などの変性疾患において発症します。嗅覚の識別能力の低下を訴えることが多いです。

嗅覚障害とは、匂いの感覚に異常を感じることです。

匂いが弱くなる、匂いを全く感じなくなる嗅覚低下や嗅覚脱失。逆に、匂いに敏感になる嗅覚過敏や匂いを正常に感じない異臭症も含まれます。

嗅覚障害のある方は人口の20%以上も存在していると報告されており、決して稀な症状ではありません(Am J Rhinol Allergy. 2021)。

日常生活で次のような困難が生じることがあります。

嗅覚は味覚と密接に関連しているため、食べ物の風味が十分に感じられなくなります。

これにより、食事が以前ほどおいしくなく感じることや、生鮮食品の購買意欲が減ること、さらには食欲が減って体重が減ることがあります。強い匂いの、カレーやコーヒーの楽しみがなくなり食事への興味が減退します。

ガス漏れ、煙、食品の腐敗など、危険を知らせる警告のにおいを感じることができなくなるため、日常生活における安全が損なわれる可能性があります。

においや食事の話題についていけないことや自分の体臭や香水の匂いがわからなくなることで、他人との交流において不安を感じたり、自信を失ったりすることがあります。

よくある症状としては、次のようなものが挙げられます。

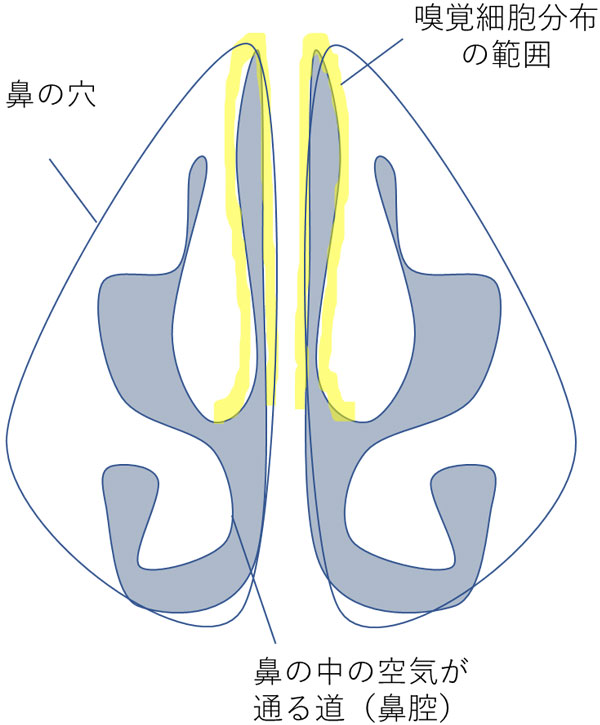

ニオイ分子が鼻腔内に入ると、その天井部の嗅粘膜にある粘液に溶け込みます。すると、そこにある嗅細胞が興奮し電気的な信号が発生します。その信号が大脳に到達することで、ニオイの感覚が生じると考えられています。

この嗅粘膜はひとの場合は片側が4㎠ほどで、1,000万個ほどの嗅細胞があるとされています。一般に、嗅覚がよいとされている犬の嗅細胞は2億個くらいといわれています。

嗅覚神経は主に、嗅裂とよばれる鼻の奥のすきまに存在します。

匂いの神経に空気がふれなくなるとやがて神経は働きが弱くなってしまいます。また、ウィルスや外傷の影響もうけやすく、神経が損傷すると機能が低下してしまうこともあります。

最近は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)でも嗅覚障害が報告されていますが、嗅覚低下の原因として、副鼻腔炎は最も多く、実際に慢性副鼻腔炎の患者さんでよくみられます。

嗅覚過敏の場合は精神的なストレスなどで発症する場合が多いです。特に、鼻茸を伴う治りにくい慢性副鼻腔炎では、多くの患者さんが嗅覚障害に悩まされています。

嗅裂に空気がとどかなければ、においはしません。鼻中隔湾曲症などで空気が嗅覚神経に届かない場合も発症しますが、嗅細胞の働きがよわまったり、嗅神経が途中で切れてしまっても匂いに問題が起きます。認知症やパーキンソン病などの神経が変性する病気においても嗅覚障害を発症すると言われております。

副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻中隔湾曲症などで嗅粘膜に鼻から吸った空気が届かない状態です。最も多い病態です。

インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)などのウィルス感染症による感冒後などに嗅粘膜の障害により、嗅覚が低下します。

脳挫傷などの外傷や、アルツハイマー型認知症、パーキンソン病などの変性疾患において発症します。嗅覚の識別能力の低下を訴えることが多いです。

問診では、①いつから起こったか、②急な発症か徐々に悪化したのか、③思い当たる原因、④既往疾患、⑤薬剤服用歴・有害物質の暴露の有無、⑥家族歴、⑦味覚異常の有無、⑧異嗅症の有無を聞きます。

また、障害程度を、①正常ににおう、②少し弱い、③強いニオイは分かる、④ほとんどにおわない、⑤全くにおわないの5段階に分けて答えてもらうことにより、治療経過中の変化を聞きます。

日常のニオイに対する自己評価法も障害程度を知る上で有用です。

下の表では20項目について、最近の状態として、①分かる(2点)、②時々または少し分かる(1点)、③分からない(0点)、④最近嗅いでいないのいずれかを選択し、④以外の項目でのパーセントで障害の状態をあらわします。この方法で70%以下であれば嗅覚障害の存在が疑われます。(日本耳鼻咽喉科学会 専門医講座2011)

5種類のにおいが濃度別に8段階に分けられ、薄いにおいからはじめてにおいが分かるまで嗅いでいきます。においがわかった時点あるいは匂いの識別かついた時点の濃度で嗅覚障害の程度を判定する検査です。

肘の静脈から薬剤を注射し、その注射薬が持つにおいが静脈から肺を通って吐く息の中に含まれ、それを鼻の後ろから感じるかどうかを調べる検査です。食事の匂いなど鼻の穴から感じる匂い以外の検知にむいているといわれています。

副鼻腔炎や鼻中隔弯曲症があるか、嗅裂という嗅粘膜が分布する場所の形がおかしくないかなどを調べるために行います。

ステロイド点鼻治療や漢方薬を使用することもしばしばあります。

難治性の副鼻腔炎が原因でおこった嗅覚障害は内視鏡手術を行います。その後空気が匂いの神経に届くようになれば、さらにステロイドの点鼻などを行います。

点鼻のイメージは新潟大学耳鼻咽喉科頭頚部外科のHPでYoutube動画を紹介しています。

新潟大学耳鼻咽喉科・頭頚部外科

https://www.youtube.com/watch?v=7_SDrdXqmYc

感冒後嗅覚障害に対しては漢方薬、ビタミン剤の内服が従来行われてきましたが、最近は嗅覚刺激療法というリハビリテーションが注目されています。

数種類のアロマオイルを10-20秒間程度、1日2回嗅ぐことにより、嗅覚細胞を刺激します。嗅覚細胞は刺激を受けないとさぼってしまうため、あえて匂いをかぐことにより活性化されます。 難治性の嗅覚障害も、刺激を与えることで改善の傾向に転じる症例も少なくありません。

ネット販売などで嗅覚トレーニングキットとして3-4種類のアロマキットが販売されています。

無印良品などのアロマディフューザー用のものを数種類購入するのもよいと思います。

効果はすぐにでませんが、まったく匂いがしていなかった方も3-4か月の点鼻と嗅覚トレーニングで匂いを感じる場合もあります。患者様の負担になりすぎないよう気長にご継続いただくことが肝心です。