突発性難聴はある日突然誘引もなく片方の耳の聞こえが悪くなる疾患です。原因のわからない急激な片側の難聴を総称して呼びます。

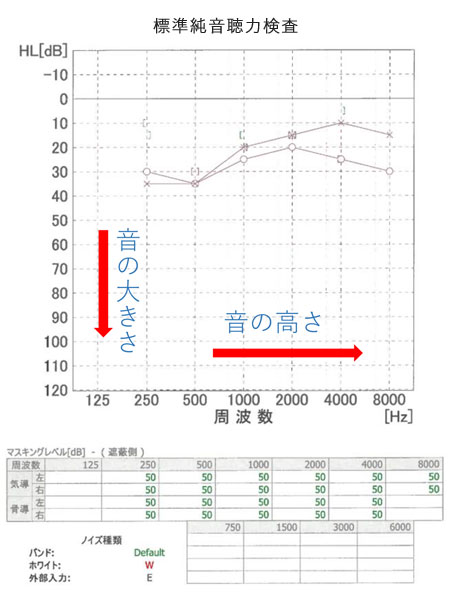

突発性難聴の中にも高音急墜型(高い音が聞こえづらくなる)や低音障害型(低い音がきこえづらくなる)などの難聴のパターンがあり、低い音のみに限られたものを急性低音障害型感音難聴と呼びます。

突発性難聴はある日突然誘引もなく片方の耳の聞こえが悪くなる疾患です。原因のわからない急激な片側の難聴を総称して呼びます。

突発性難聴の中にも高音急墜型(高い音が聞こえづらくなる)や低音障害型(低い音がきこえづらくなる)などの難聴のパターンがあり、低い音のみに限られたものを急性低音障害型感音難聴と呼びます。

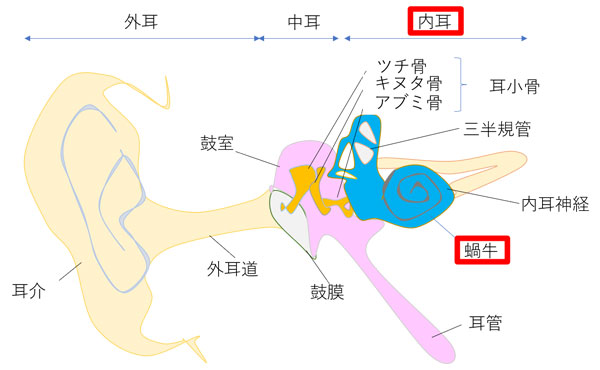

耳の構造は、耳の穴から鼓膜までを外耳、鼓膜から耳小骨の奥のアブミ骨までを中耳、その奥を内耳と呼びます。

この内耳にある蝸牛(かぎゅう)と呼ばれる感覚細胞が密集している臓器に異常が起きる、もしくはその感覚細胞に続く内耳神経が障害され、突然の難聴を発症すると考えられています。

原因として推測されているのは、内耳のウィルスの活動や循環障害などと推定されています。睡眠不足や過労、心身のストレスなども関係があるといわれています。

電話で聞こえないことを自覚したり、急に耳鳴りがしてきたなどの症状で発症します。

軽度のものでは耳に膜が張ったような感じや高いところに行ったような感じと表現される方もいます。しばしばめまいを伴います。

聴力検査は必須です。目の動きをとる眼振検査などを行います。

耳の検査が充実している施設では、OAEやABRといった他覚的に聴力を測定する方法を用いて検査します。

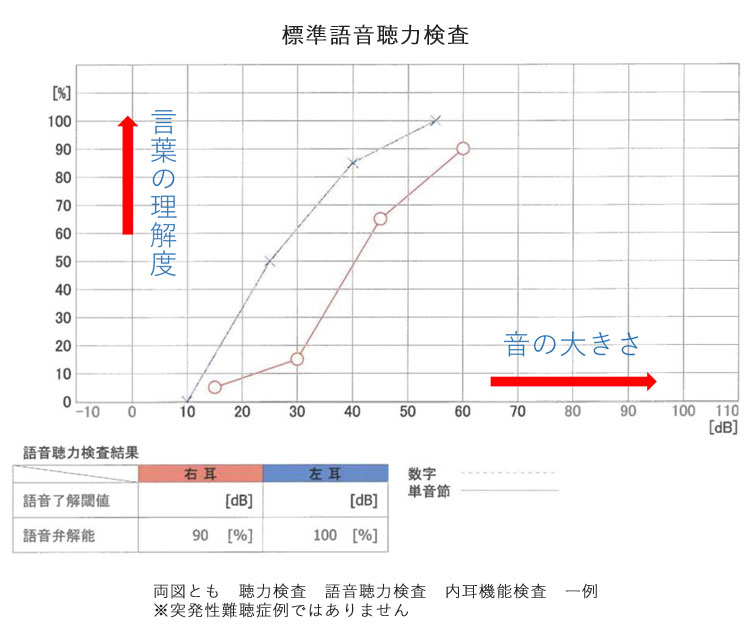

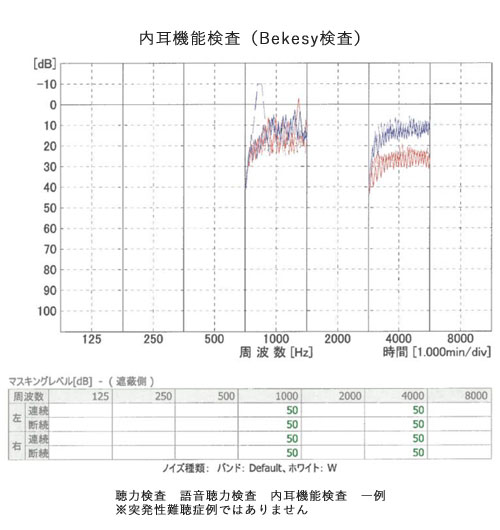

当院では「言葉の聞き取りが困難な場合」や「聴力検査の結果よりも実際の聞き取りが悪いと判断した場合」、語音聴力検査や内耳機能検査を行い精査します。

難聴とめまいをくり返すメニエール病、鼻をかむ、くしゃみ、頭部打撲、飛行機の搭乗、登山などをきっかけにした難聴の外リンパ瘻、聴神経腫瘍などによる難聴などを除外する必要があり、十分な問診の結果必要と判断した場合はMRI等の画像検査を行う場合もあります。

語音聴力検査は言葉の聞き取りを測る検査です。音を大きくすればよく聞こえるのであれば、内耳の働きは悪くないと言えます。補聴器の適応があるかなど判断できます。

内耳機能検査(Bekesy検査)では音の変化を測定します。内耳の細胞が壊れてしまう突発性難聴などでは、小さい音の変化がわかりやすくなる聴覚補充現象(リクルートメント現象)がみられます。内耳の機能が変化したかどうかを診断するのに有用な検査です。

原因がはっきりしないため、聴力に良いと思われることは全部やってみるといったイメージの治療が行われます。

一般に行われているのはステロイド内服の治療です。循環改善薬やビタミン剤を合わせて内服します。内服で完治の見込みがない重度の患者様は治療設備のある病院へご紹介させていただきます。

入院が必要なケースではステロイドの点滴(内服)に加え、ステロイド鼓室内注入や高圧酸素療法などを併用しており、内服単体のみよりも良好な予後を得られています。

ステロイド治療の効果は論文や施設によって差があります。

完全に治癒するものが1/3、改善するがもとの聴力にはもどらないものが1/3、改善しないものが1/3と治療を行ってみなければわからない場合が多いです。難聴の重症度、めまいの合併などによって予後に違いがでると考えられています。

ステロイド剤は様々な治療に用いられますが、体の副腎という臓器から作られるホルモンです。主に炎症を抑える、神経の浮腫を軽減させる血流を促す効果などが期待され、以前より用いられているお薬です。

効果は万能ではありますが、長期に内服したり、治療に用いる量が多いと副作用を起こす可能性があります。

代表的なものとしては、高血圧、糖尿病、白内障、緑内障、骨粗鬆症などの基礎疾患の増悪、胃腸症状、吐き気、だるさ、易感染性、抑うつ症状、副腎不全などを起こす可能性があります。

ステロイドの量は患者様によってちがいます。自己判断で中止されぬようお願いいたします。

内服をご継続いただきながら、様子を見ていきます。内服は患者様に応じて1-2週間程度となります。

症状は次第に改善してくる場合が多いですが、さらに増悪した場合やめまい等を伴う場合はご連絡・ご来院ください。

仕事のご都合で入院での治療が困難な場合も内服から開始しご紹介の上で入院治療に切り替えることもできます。お仕事先でのご理解が得られましたらご紹介させていただきますのでお早目にご連絡ください。

特に絶対やってはいけないことはありませんが、ストレスがかかることや、不規則な生活、タバコ・酒などの嗜好品類の使用などは良くないとされています。

① 耳掃除を深くまでするなど耳の中を傷つける行為

② イヤホンなどの長時間使用、爆音など内耳の感覚細胞への持続的な刺激をする行為

③ 生活習慣を乱す、暴飲暴食や寝不足

④ タバコお酒などの嗜好品類の摂取

加えて、鍼灸や気功、マッサージなどは治療効果が得られている証拠はなく初期の治療としてはおすすめできません。

ストレスや過度の緊張状態が長く続くことが発症の原因となることもあります。なるべくリラックスしてご生活されることをお勧めします。食事や睡眠をよくとって、日常の疲れを癒してください。